Le cinéma, septième art populaire, est considéré comme un divertissement et un loisir aux yeux de tous. Néanmoins, est-il possible de l'utiliser comme outil pédagogique ?

La sensibilisation aux émotions, à l'empathie, à la stigmatisation… Le cinéma est-il la clé d'un apprentissage centré sur l'autre ? En quoi ouvre-t-il de nouvelles perspectives pour nos futurs médecins ? La dermatologie, avec son risque d'anathématisation des individus souffrant de pathologies affichantes, n'est-elle pas la spécialité pouvant utiliser au mieux ce mode pédagogique ?

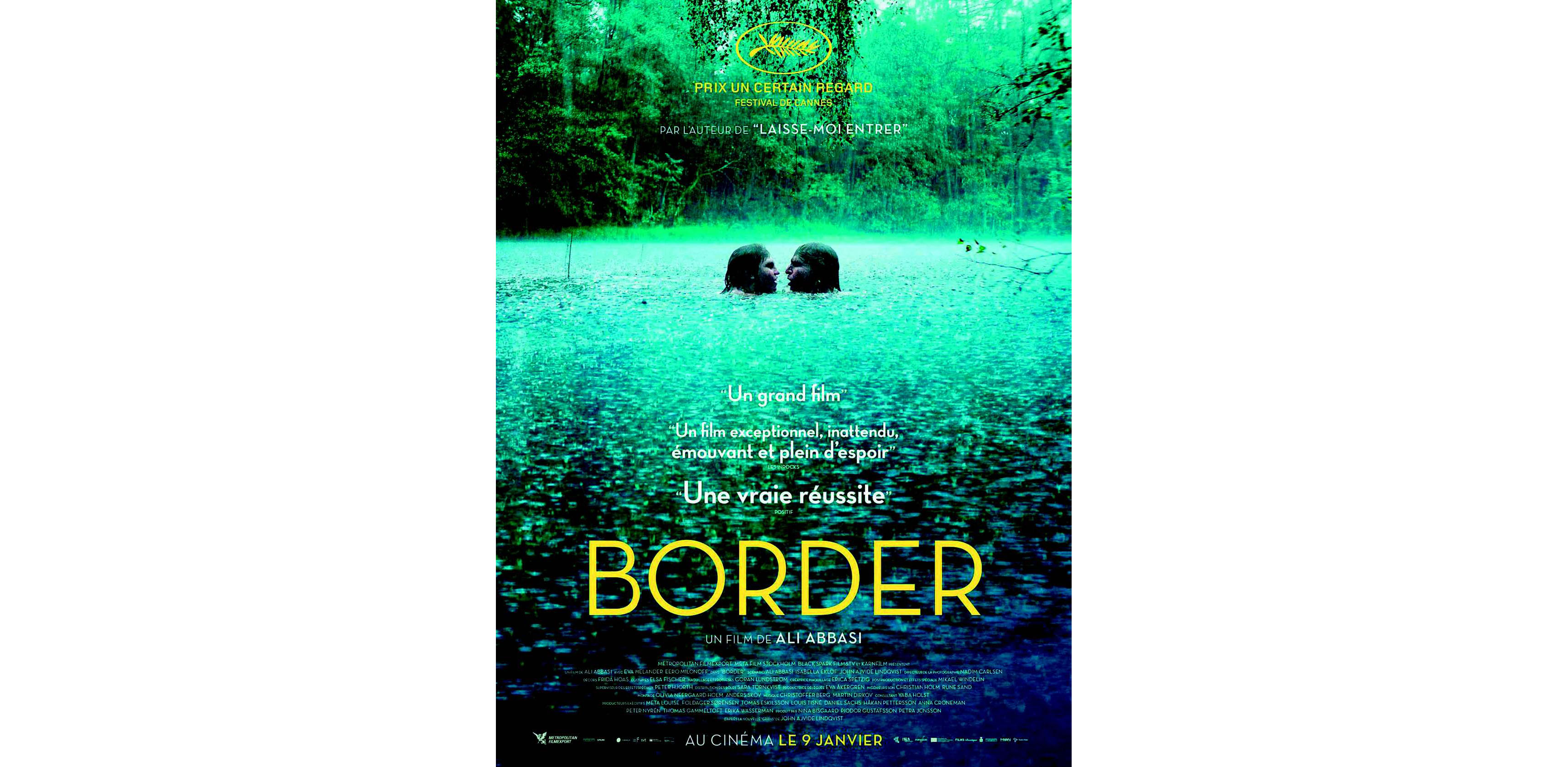

Nous nous sommes intéressés dans cette étude à l'apport du cinéma dans le cursus médical à travers le film Border d'Ali Abbasi (2018). La projection de ce long-métrage a permis l'analyse de la différence physique des principaux protagonistes du film par des étudiants de DFGSM3 de la faculté de Santé d'Angers. Sous l'angle des sciences humaines, nous abordons ainsi une approche réflexive du rapport à l'altérité des futurs médecins.

Méthodes

Cette étude a consisté dans un premier temps en l'élaboration d'un questionnaire visant à interroger les étudiants avant, puis pendant le film lors de trois moments clés et enfin après le visionnage. Ce travail a été réalisé en distanciel selon 3 créneaux afin de permettre la participation de la majorité des étudiants volontaires. Nous avons utilisé l'outil Microsoft Teams pour le visionnage en temps réel et la plateforme Google Forms pour le questionnaire.

Il a ainsi été recueilli :

1. Les premières impressions sur l'affiche et le titre du film.

2. L'analyse des personnages et de leurs relations, évolutives au cours du temps, grâce à 3 arrêts pendant le film.

3. Une critique personnelle plus approfondie du cinéma et de son intérêt didactique dans le cursus médical.

Nous avons ensuite procédé à l'analyse des questionnaires. La majorité des questions exigeaient des réponses rédigées de la part des participants. Des catégories thématiques pour l'analyse du verbatim ont donc été construites par la suite.

Résultats

Sur les 235 étudiants sollicités, 158 ont participé (67 %), dont 108 femmes et 50 hommes. Aucun des participants n'avait déjà vu Border avant l'étude.

Lorsqu'il s'agissait de décrire Tina, la principale protagoniste, alors que sa nature de troll n'était pas encore dévoilée, 31 % des participants employaient des critères uniquement physiques, 26 % des critères uniquement non physiques et 43 % les deux. Elle était qualifiée d'« atypique », « hors-norme », « laide » ou « bestiale ». Certains étudiants ont manifesté de la répulsion, d'autres de l'empathie ou de la curiosité, ou bien encore de la méfiance. Parmi les participants ayant réagi avec répulsion, 35 % ont nuancé ce sentiment avec de l'empathie. Nous notons que 68 % des participants tentaient de rationaliser le phénotype de Tina alors que 28 % lui trouvaient une explication fantastique (croisement d'espèces, cause surnaturelle).

Vore, le second protagoniste, était qualifié de « laid » par 21 % des étudiants ; 21 % pensaient qu'il avait subi un croisement génétique, 17 % qu'il avait une pathologie, 12 % qu'il était un animal ou, pour 10 %, qu'il présentait des séquelles d'une chirurgie. Le reste optait plutôt pour une origine surnaturelle. Sa relation avec Tina suscitait un malaise chez 50 % des participants, tandis que l'autre moitié éprouvait de l'acceptation.

Selon les étudiants, ce qui opposait Vore et Tina était majoritairement leur genre et leur mode de vie, Vore étant adapté à une vie proche de la nature et Tina pouvant être intégrée à une vie sociale. Toutefois, leur physique, leur cicatrice, leur caractère, leur instinct animal ainsi que leur communication fusionnelle avec la nature les rapprochaient.

Suite à la révélation de la nature troll de Tina et Vore, 27 % des participants ressentaient un soulagement et une meilleure compréhension de l'histoire, 26,5 % étaient plutôt sceptiques car ils s'attendaient à une explication plus réaliste, 19,5 % ont manifesté encore plus de dégoût, tandis que 16 % des participants déclaraient s'attendre à ce type de révélation. Les participants décrivaient le comportement de Tina suite à cette révélation comme du déni, de l'euphorie du renouveau, de la colère de ne pas avoir su avant ou bien du soulagement avec l'expérimentation de sa bestialité et une quête d'identité. Par ailleurs, savoir que Tina et Vore étaient des trolls modifiaient leur regard sur eux étant donné que certains participants étaient plus dans l'acceptation de la différence et dans l'empathie, tandis que d'autres avaient plus de difficulté à s'identifier aux personnages, la transition dans l'univers fantastique créant une déception par l'éloignement d'un apprentissage médical concret.

La frontière la plus évidente était celle entre la réalité et le fantastique révélée par l'opposition humain/ troll (ou humain/animal). D'autre part, certains étudiants évoquaient des frontières sociétales en insistant sur le bien et le mal, la normalité et la déviance ou encore l'intégration et le rejet social. La beauté dans ce long-métrage a été identifiée dans la scène finale de maternité, l'entraide avec les voisins, la représentation de la nature et, plus rarement, la scène d'accouplement. La laideur était vue au travers de la violence : la pédopornographie, la tentative d'abus sexuel par Roland, le meurtre par Vore et la bestialité des trolls.

Les étudiants ont été amenés à se projeter en tant que futur professionnel de santé. Ils proposaient, afin de soutenir Tina, de l'écoute et de la compréhension. 14 étudiants évoquaient la nécessité d'un suivi psychologique et 40 l'auraient orientée vers la chirurgie esthétique…

Enfin, 52 % des participants voyaient un intérêt pédagogique au visionnage de ce film pour leur cursus médical alors que 48 % n'en voyaient aucun. Pour autant, 93 % des participants estimaient que le cinéma pouvait influencer leur pratique médicale.

Discussion

Pour la plupart des étudiants (93 %), le cinéma a un intérêt particulier grâce à l'immense diversité de situations, comportements, apprentissages qu'il offre. En effet, le cinéma apporte un autre regard et une ouverture d'esprit. Il serait un outil de sensibilisation complémentaire aux enseignements médicaux et introduirait subrepticement la conscience d'une stigmatisation dans le regard médical.

Border offre une visualisation de la diversité physique et culturelle. Peu d'étudiants sont restés impassibles face au physique atypique des personnages principaux. Cette altérité leur a permis de s'accoutumer à la « laideur » de Vore et Tina, mais également de se forger une approche qui se veut non stéréotypée et discriminante. Un médecin doit avant tout prendre soin de son patient et n'émettre aucun jugement de valeur.

Toutefois, il convient de nuancer ces propos. En effet, 48 % des étudiants pensent que le film proposé n'a pas d'intérêt dans le cursus médical. Ils ne sont pas opposés au cinéma dans les études, mais considèrent Border comme trop abstrait et fantastique. Leurs préférences les orientent vers des films réalistes et médicaux. Nous voyons donc ici la forte imprégnation des normes médicales dans le cadre d'une socialisation professionnelle précoce.

50 % des étudiants déclarent ressentir une répulsion face au physique “hors-norme” de Tina et Vore. Cette appréhension de l'anormalité est doublement visible. Tout d'abord, les réponses montrent que l'impératif de bienveillance enseigné aux étudiants en médecine n'est pas un acquis face à individu atypique comme Tina. Certains spectateurs ressentaient un malaise, l'estimaient tout simplement « laide ». Ce jugement normatif éloigne le spectateur de la recherche de compréhension. Ce malaise apparaît comme un ressenti “commun” face à l'altérité physique. Le sociologue Erving Goffman définit les stigmates comme des attributs je tant un “discrédit profond” sur la personne, sa personnalité, faisant ainsi l'analogie entre la laideur physique et la laideur morale. Nous retrouvons également cette notion chez Pierre Bourdieu. Les stigmates que E. Goffman nomme les “monstruosités du corps” sont “invariants” et, dans toutes les sociétés, les personnes ayant des caractéristiques corporelles « hors norme » sont dévalorisées.

Toutefois, le malaise s'accompagne d'une certaine curiosité. Les participants poussent leur analyse sur la personnalité et les qualités de Tina, apportant une dimension positive à sa différence. Ils sont sensibles au fait qu'elle puisse être marginalisée et timide, ou bien gentille et introvertie. C'est ici que nous pouvons introduire la notion d'empathie. Selon le réalisateur Ali Abbasi, l'humanité est la capacité à avoir de l'empathie. Cette capacité fait la différence fondamentale entre Tina et Vore. D'un côté, Tina se présente et se comporte de manière estimable en s'identifiant aux ressentis d'autrui et voulant protéger les êtres humains. De l'autre côté, le comportement de Vore est défavorable par son manque d'empathie et de bienveillance envers ces derniers. Il est d'autant plus laid que ses comportements sont inhumains. Cette définition de l'humanité est intéressante mais devrait être nuancée dans le cadre de la pratique médicale. L'humanité englobe tous les individus humains, quels que soient leurs actes, et le médecin se doit de les soigner équitablement. Ainsi, pour le médecin, tout individu est humain et toute humanité est respectable le temps du soin.

Le regard des étudiants s'est étoffé tout au long du visionnage. À la suite de la révélation sur l'origine trollienne des protagonistes, il est ressorti quatre grandes catégories réactionnelles. Les sceptiques désiraient un film plus ancré dans la réalité pour leur cursus médical. Ceux ayant eu une réaction de prévisibilité s'attendaient à ce côté fantastique dès le début. Pour ceux ayant témoigné d'un dégoût, le fait que les protagonistes soient des trolls n'a fait que majorer leur laideur. Enfin, la dernière catégorie d'étudiants est ceux qui ont été soulagés par la possibilité de comprendre et de mettre un nom sur la différence de Tina et Vore. Les protagonistes deviennent alors plus « normaux » et acceptables dans le monde. Le réflexe des étudiants est de se raccrocher à une logique et à une explication scientifique et rationnelle. Certains spectateurs voulaient pouvoir expliquer concrètement cette différence, afin de pouvoir l'appréhender d'un œil objectif, éclairé, et d'une certaine manière se rassurer en la rapportant au domaine du connu et de l'explicable.

La notion de différence est intensifiée par cette étude. Il en ressort la tendance au rejet et à l'incompréhension, constituant une barrière dans l'approche de la complexité d'un individu au cours de la pratique médicale. Bien sûr, certains étudiants réussissent à dépasser cette tendance, afin de considérer l'individu dans sa globalité. Border a donc poussé le spectateur à exprimer toutes ses émotions spontanément. Les exprimer lui a permis de réfléchir à son appréhension de la différence et donc à son appréhension de l'autre. Pour sa future pratique médicale, cela lui procure une première vision des quatre grands principes de l'éthique médicale, tels qu'ils ont été pensés par Beauchamp et Childress dans Les Principes de l'éthique bio médicale : autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice.

Il est également intéressant de discuter de la tendance à se raccrocher à un diagnostic pour expliquer la différence. En effet, 70 % des étudiants ont opté pour la rationalité pour éclaircir le phénotype atypique de Tina et Vore. Leurs réponses étaient diverses, certains restaient dans la généralité en parlant de malformation génétique, d'accident ou bien de brûlure tandis que certains étaient plus précis en citant la neurofibromatose, le syndrome CLOVES ou l'acromégalie. Les étudiants ont de nouveau voulu normer et expliquer l'altérité, en se référant à leurs apprentissages. Ils se refusent en première intention à l'hypothèse fantastique.

Nous sommes alors face à une socialisation à la supériorité du savoir dominant (bio-médical) pour comprendre ce qui est en rapport avec le corps. Ceci discrédite d'autres formes de ressources et notamment l'apport de l'imagination. L'exercice médical induirait-il une non-reconnaissance de l'utilité de la métaphore ?

Nous nous devons également de convoquer Le Normal et le pathologique de Canguilhem et la dimension philosophique de la norme. En formulant la question « Y a-t-il des sciences du normal et du pathologique ? », Canguilhem rompt l'aspect binaire de la science pour laquelle un patient doit rentrer dans une des deux cases. Le médecin émet un jugement normatif qui ne permet pas à lui seul de déclarer quelqu'un comme « hors-norme ». Ici, certains étudiants ont tout autant jugé le physique atypique des protagonistes comme pathologique. Ils ont donc cherché à les faire entrer dans cette case en oubliant qu'il existe un certain chevauchement entre ces deux notions opposées. Un équilibre sur lequel le médecin doit tâtonner afin de ne pas catégoriser toute personne non « normale » comme pathologique.

L'une des limites de notre étude est le biais de désirabilité sociale. En effet, les étudiants ayant répondu au questionnaire ont sûrement atténué certains propos afin de se présenter sous un jour favorable. Cette étude a été soumise à des personnes connaissant les investigateurs, étudiants et enseignants. Il se peut donc que certains n'aient pas voulu être trop virulents dans leurs propos…

Ainsi, avec Border, le lien avec la médecine n'est pas évident. L'étudiant, en faisant appel à l'interprétation et l'implicite, développe sa réflexivité et expérimente l'altérité, l'inconfort voire l'incompréhension. Sentiments qui l'accompagneront tout au long de sa carrière. Il prend de ce fait conscience de ses représentations et réactions spontanées. Le cinéma, grâce à ses vignettes cliniques et supports illustratifs, ouvre à des histoires de vie plus ou moins complexes.

Le spectateur doit écouter attentivement, interpréter et mettre en relation. Tout ce travail implicite n'est il pas le premier pas pour une prévention de la stigmatisation dans le cadre professionnel ?