La dermatologie est un domaine dans lequel « se faire l'œil » est un des fondements de la pratique. Actuellement, notre apprentissage est facilité par les nouvelles technologies et notamment internet, véritable puits iconographique. Or, à l'ère de la photographie en noir et blanc, l'enseignement dermatologique reposait sur des moulages en cire afin de pratiquer et transmettre le savoir.

En tant que dermatologue, quel plaisir de flâner et se cultiver par la même occasion, au milieu d'œuvres toutes plus parlantes les unes que les autres ! Le musée des moulages de l'Hôpital Saint-Louis est un des héritages de la dermatologie française d'autrefois, une vision des grands spécialistes du XIXème siècle, qu'il semble impératif de pérenniser et valoriser.

La dermatologie à l'hôpital Saint Louis

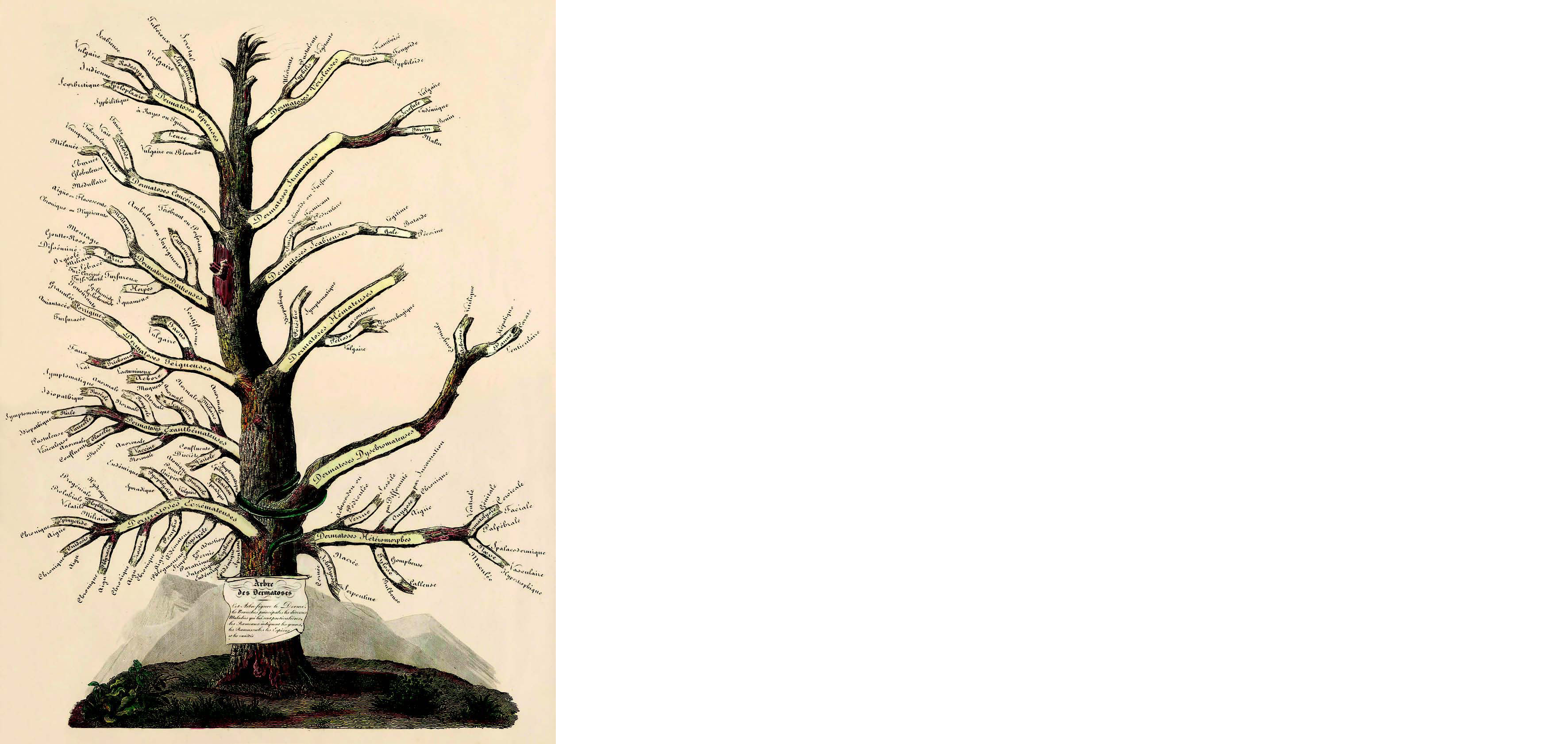

En 1801, l'hôpital Saint-Louis fut dédié aux maladies de la peau. Jean-Louis Alibert, premier dermatologue qui y travailla et premier à décrire le mycosis fongoïde (ou maladie d'Alibert), est considéré comme le fondateur de la dermatologie moderne. Il est également célèbre grâce à son esprit méthodique l'amenant à édifier l'« Arbre des Dermatoses » (1). Le tronc évoque la peau, ses douze branches correspondent aux douze classes de dermatoses, qui se divisent en espèces, groupes, genres… Par ailleurs, cet arbre est un symbole de la dermatologie française et a inspiré le logo de la SFHD (Société Française d'Histoire de la Dermatologie). L'ouvrage majeur de Jean-Louis Alibert, « Description des maladies de la peau observées à l'hôpital Saint Louis », témoigne de l'importance de l'observation minutieuse des affections cutanées que symbolise le Musée des moulages. Enfin, charismatique, Alibert est le fondateur de l'École de la Dermatologie de cet hôpital attirant un large public d'étudiants, médecins et profanes.

L'histoire du musée de l'hôpital Saint Louis

Le Musée des moulages rassemble une collection d'environ 4 900 œuvres de cires dermatologiques réalistes et mystérieuses, soit la plus importante au monde.

Cette collection débute avec le don d'aquarelles par le médecin Alphonse Devergie, motivant la création d'un véritable musée pathologique au cœur de l'Hôpital Saint-Louis en 1866. Celle-ci fut rapidement complétée de photographies françaises de maladies de peau transmises par Bazin et de moulages offerts par Lallier, ayant comme objectif initial de perfectionner les méthodes de reproduction des maladies de peau. Ce dernier collabora à partir de 1863 avec un artisan spécialisé dans la conception d'œuvres en carton-pâte : Jules Baretta. Il créa ainsi une technique de fabrication de moulage du plus grand réalisme qui lui procura une certaine célébrité au sein de la dermatologie internationale. Son premier moulage date de 1867 et Baretta eut le privilège d'être nommé ensuite conservateur du musée de l'hôpital Saint-Louis en 1884. Nous lui devons actuellement la création d'approximative ment 3500 pièces !

Cette grande richesse artistique et didactique bénéficia d'un bâtiment spécifique en 1877 sur demande de Bourneville. Il devint ainsi un lieu de prestige et d'enseignement qu'il décrit comme une « vaste salle destinée au musée pathologique et disposée de manière à recevoir dans sa hauteur une double rangée de vitrines auxquelles on accédera par une galerie intérieure ». Ce musée fut inauguré le 5 août 1889 lors du premier congrès international de la dermatologie à l'occasion de l'exposition Universelle de Paris.

(1) Arbre des Dermatoses, Jean-Louis Alibert, 1829

Technique de moulage de Baretta

La plupart des moulages furent réalisés à partir de vrais patients. Baretta appliquait de la peau de baudruche sur la lésion puis déposait du plâtre liquide afin d'épouser les reliefs. La cire chaude était ensuite versée dans le plâtre sec. Après refroidissement, les pigments étaient intégrés à la cire (technique de coloration dans la masse) afin de représenter le plus fidèlement possible la sémiologie initiale. Pour l'anecdote, Baretta s'exerçait au piano afin de détendre les patients pendant la prise du moulage (piano que l'on peut observer au musée) !

Témoignage de l'histoire de la médecine et représentation de l'homme malade

La renommée du Musée des moulages de Paris n'est plus à faire. Célèbres au-delà des frontières, les moulages de Baretta ont remporté plusieurs prix internationaux. À ce jour, le musée est riche de 4952 œuvres divisées en 4 sous-collections (collection générale, collection Péan, collection Parrot et collection Fournier). Plus de 3500 moulages abordent les maladies vénériennes, notamment la syphilis, véritable fléau du XIXe siècle. Ils furent par ailleurs utilisés comme des instruments de propagande antivénérienne.

Décrits par certains comme des monstruosités, les moulages représentent la pluralité des pathologies cutanées. Nous pouvons y observer des chancres syphilitiques, des maladies de Darier, un ecthyma térébrant infantile, des herpes préputiaux, des lupus tuberculeux…

Les moulages sont appréciés dans le monde médical, mais exercent aussi une fonction de vulgarisation et d'éducation dermatologique et vénérologique. Grâce à son inclusion dans l'inventaire des Monuments historiques en 1992, cette collection a dorénavant une valeur patrimoniale. Ainsi, le musée conserve sa vocation didactique initiale mais est aussi ouvert aux visiteurs sur prise de rendez-vous.

Des dons pour la restauration des moulages

Mais ces moulages, aussi réalistes soient-ils, n'en restent pas moins des objets en cire soumis aux effets du temps. Altérations de surface, fissures et cassures peuvent être observées sur certains modèles. En 2021-2022, plus d'une centaine de moulages ont bénéficié d'une restauration à l'hôpital de Saint-Louis. Ceci en concernera prochainement une quarantaine de la collection lilloise. La SFHD est impliquée afin de proposer une aide financière mais des conservations de ce type risquent de devoir se répéter à l'avenir, et il sera nécessaire de se tourner vers d'autres sources de financement si l'on souhaite voir se pérenniser ces œuvres d'une grande valeur artistique et dermatologique.

Ce Musée, niché au cœur des bâtiments historiques de l'hôpital Saint-Louis, est donc un lieu unique au monde. Véritable célébration de la dermatologie d'antan, il pérennise le lien avec la dermatologie moderne et remplit ce devoir de mémoire si précieux.

Âmes sensibles s'abstenir, les moulages peuvent être impressionnants de réalisme. Cela peut toutefois être une bonne idée de visite insolite avec vos proches aux alentours d'Halloween !

Sources

1. Arbre des Dermatoses, Jean-Louis Alibert, 1829. 52

2. Description des maladies de la peau observées à l'hôpital Saint-Louis, Jean-Louis Alibert, 1806-1814.