1. Evolution of patients with sézary syndrome after mogamulizumab discontinuation for any cause except progression: a multicentre retrospective study (moga-stop study)

http://doi.org/10.1093/bdj/ljae153

Introduction

Le mogamulizumab (moga), anticorps monoclonal anti-CCR4, a montré une augmentation de la survie sans progression dans le mycosis fongoïde (MF) et le syndrome de Sézary (SS). Cette étude permet d'évaluer l'évolution des patients atteints de SS ayant arrêté le moga pour tout autre motif qu'une progression de la maladie (rémission ou effet indésirable).

Matériel et méthodes

L'étude est rétrospective multicentrique. L'objectif principal était de décrire la survie sans progression post-arrêt du moga (SSPpm, méthode de Kaplan-Meier). Les objectifs secondaires (« rashs au moga » RAM, la durée du moga et la stratégie d'arrêt sur la SSPpm) ont été étudiés par modèle de Cox univarié.

Résultats

52 patients ont été inclus dont 29 femmes (56 %), d'âge médian de 73 ans. La durée médiane du traitement était de 12 mois et le détail médian de suivi de 57 mois.

À l'arrêt du moga, 32 patients (62 %) étaient en rémission complète, 18 (34 %) en rémission partielle et 2 (4 %) en état stable. L'arrêt du moga était progressif dans 20 cas (38 %), brutal dans 32 (62 %).

La SSPpm médiane était de 16 mois et la SSP globale (SSPg) médiane de 30 mois.

25 patients ont rechuté (48 %) après un délai médian de 7 mois (1-38), avec pour tous une atteinte cutanée et sanguine pour 10.

Le moga a été repris chez 10 patients en rechute permettant d'obtenir une rémission complète ou partielle chez 8. La SSPpm n'était influencée ni par la survenue de RAM (p = 0,537) ni par la durée du moga, mais était plus courte en cas d'arrêt brutal (p = 0,045). Cinq patients sont décédés, dont 2 du SS.

Discussion

Les résultats, avec une SSPpm médiane de 16 mois, suggèrent de proposer l'arrêt progressif du moga une fois la réponse obtenue, même après un traitement court. Cela pourrait minimiser les coûts du traitement, le risque d'effets indésirables et de résistance par sélection de cellules de Sézary ayant perdu l'expression de CCR4. Sa reprise devrait être encouragée comme premier choix en cas de rechute ou de progression.

Conclusion

Ces données de vraie vie ouvrent de nouvelles stratégies d'utilisation du moga au cours du SS, avec des traitements courts, arrêt progressif et possibilité de retraitement en première intention.

2.Oral minoxidil vs topical minoxidil for male androgenetic alopecia: a randomized clinical trial

DOI: 10.1001/jamadermatol.2024.0284

Introduction

L'alopécie androgénétique (AA) masculine est la première cause d'alopécie chez l'homme ; affectant de manière significative la qualité de vie des patients. Le minoxidil topique fait partie de l'arsenal thérapeutique disponible tandis que le minoxidil oral est souvent prescrit hors AMM devant une efficacité et observance supposées supérieures. Les effets indésirables varient en fonction de la galénique (hypotension, céphalées pour la forme systémique ; dermite irritative/eczema du cuir chevelu pour la forme topique). L'objectif de cette étude est de comparer l'efficacité et la tolérance du minoxidil oral avec le minoxidil topique chez les patients atteints d'AA masculine.

Matériel et méthodes

Cette étude randomisée, monocentrique, contre placebo en double aveugle a inclus 90 hommes âgés de 18 à 55 ans, présentant une AA légère à modérée (évaluée par l'échelle de Norwood-Hamilton). Les patients étaient randomisés 1:1 et recevaient soit du minoxidil 5mg/j avec une solution topique placebo ou du minoxidil topique 5 % 1mL 2/j et un comprimé placebo. Le critère de jugement principal était la modification de densité des cheveux terminaux (diamètre supérieure ou égale à 0.06 mm) dans les zones cibles préalablement délimitées (zone frontale et vertex) à 24 semaines.

Résultats

Sur les 90 patients inclus (âge moyen 36,6 ans), 68 ont poursuivi l'étude jusqu'à son terme (35 dans le groupe minoxidil topique et 33 dans le groupe minoxidil oral). À 24 semaines, il n'y avait pas de différence significative entre la modification de la densité des cheveux terminaux au 58 LE JOURNAL CLUB DE LA FDVF niveau frontal (p=0,27), et de modification de densité des cheveux totaux au niveau frontal (p =0,32) et du vertex (p =0,32) entre les 2 groupes. En revanche, pour le vertex la modification de la densité des cheveux terminaux était en faveur du minoxidil oral (p=0,09) et le pourcentage d'augmentation des cheveux terminaux était significativement plus important dans le groupe minoxidil oral (p=0.005).

Les effets indésirables les plus fréquents étaient l'hypertrichose (49 % du groupe minoxidil oral et 25 % du groupe minoxidil topique), les céphalées (respectivement 14 % et 2 %) et l'eczéma du cuir chevelu plus fréquent dans le groupe minoxidil topique (respectivement 1 % et 7 %). Il n'y avait pas de différence de pression artérielle au cours de l'étude entre les deux groupes.

Discussion

La principale limite de cette étude est le faible nombre de patients inclu. La différence d'augmentation de cheveux terminaux au niveau du vertex en faveur de la forme orale pourrait être liée à une difficulté d'application ou une inobservance du minoxidil topique dans cette zone. Conclusion En conclusion, à 24 semaines, bien que le minoxidil oral n'ait pas montré de résultats supérieurs au minoxidil topique dans l'AA masculine, sa tolérance à dose de 5mg par jour était bonne et les auteurs envisagent son utilisation en cas d'intolérance à la forme topique ou de préférence pour la forme orale.

Innovant

1. Understanding the dermoscopic patterns of basal cell carcinoma using line-field confocal tomography

DOI : 10.3390/tomography10060063

Introduction

Le carcinome basocellulaire (CBC) est le cancer cutané malin le plus fréquent et son incidence est en augmentation. L'utilisation de la dermoscopie permet un diagnostic précoce grâce à la reconnaissance de patrons décrits dans la littérature. Actuellement, l'histologie est le gold-standard pour le diagnostic de sous-types de CBC. Cependant, la Tomographie par cohérence optique confocale à champ linéaire (LC-OCT), technique d'imagerie non invasive, est une technique prometteuse pour le diagnostic et le suivi.

Matériel et méthodes

Cette étude est monocentrique et rétrospective. 100 CBC ont été étudiés sur images cliniques, histologiques et de LC-OCT. Dans cette étude, les lésions ayant un diagnostic histologique de CBC ont été réévaluées pour identifier des critères de LC-OCT de CBC.

Les caractéristiques dermoscopiques avec celles de la LC-OCT ont été comparées avec l'indice de concordance Gwet AC1 afin d'estimer le taux de classification correcte (CCR).

Résultats

Parmi les CBC diagnostiqués, les histologies confirmaient la présence de 54 CBC superficiels, 20 CBC nodulaires, 16 CBC infiltrants, 5 micronodulaires et 5 basosquameux. 59 % des CBC étaient décrits comme tatoués. Les caractéristiques dermoscopiques les plus fréquentes étaient : télangiectasies (51 %), globules bleugris (40 %), multiples points noirs (12 %), feuilles d'érable (12 %), nids ovoïdes (10 %). La prévalence des critères était comparable entre la dermoscopie et la LC-OCT, sans différence significative (p supérieure à 0,05 pour tous les critères). De plus, la concordance entre les motifs identifiés par les deux méthodes était remarquablement élevée pour tous les aspects évalués (p inférieure à 0,001 pour tous les critères).

Discussion

L'association entre les critères dermoscopiques et histologiques a été largement étudiée dans la littérature afin de renforcer la corrélation clinico-histologique. Cependant la dermoscopie explore des images horizontales alors que l'histologie étudie des images verticales rendant parfois les associations difficiles. La LC-OCT est une technique d'imagerie optique innovante, non invasive qui permet d'étudier le CBC de manière verticale, horizontale et en trois dimensions, offrant une corrélation en temps réel avec les images dermoscopiques.

Conclusion

L'étude de l'association de critères dermoscopiques et en LC-OCT concernant les CBC montrait une très bonne corrélation. Cela pourrait être une perspective afi n d'augmenter la précision de diagnostic des CBC.

2. Neoadjuvant nivolumab and ipilimumab in resectable stage III MELANOMA

DOI: 10.1056/NEJMoa2402604

Introduction

La prise en charge des mélanomes de stade III résécables repose actuellement sur la chirurgie qui peut être associée à un traitement adjuvant systémique. Dans les essais de phase 1-2 menés chez des patients atteints d'un mélanome de stade III macroscopique résécable, l'immunothérapie néoadjuvante s'est révélée plus efficace que l'immunothérapie adjuvante. Cet essai de phase III vise à tester la chirurgie associée à de l'immunothérapie adjuvante (standard-care) contre un protocole de recherche par néoadjuvant.

Matériel et méthodes

Les patients sont randomisés en 2 groupes. Le groupe néoadjuvant recevait 2 cycles de nivolumab et ipilimumab. À l'issue de ces 2 cycles, en cas de réponse anatomopathologique complète, le traitement était arrêté, et en cas de réponse incomplète, un traitement adjuvant était administré pendant 1 an. Le groupe contrôle recevait du nivolumab en adjuvant après la chirurgie. Le critère de jugement principal était la survie sans récidive (SSR).

Résultats

423 patients ont été randomisés. Dans le groupe néoadjuvant, le taux global de SSR était de 83,7 % (IC99,9%: 73,8-94,8) versus 57,2 % (IC99,9%: 45,1-72,7) dans le groupe contrôle. Chez les patients porteurs de mutations BRAF recevant une thérapie ciblée après traitement néoadjuvant, les taux de SSR étaient identiques à ceux des patients non mutés.

Dans le groupe néoadjuvant, 59 % des patients ont obtenu une réponse anatomopathologique majeure (moins de 10 % de tumeur résiduelle viable), 8,0 % une réponse partielle, 26,4 % non-répondeurs (supérieure à 50 % de tumeur résiduelle viable) et 2,4 % ont progressé. Le taux de SSR était de 95,1 % en cas de réponse pathologique majeure (IC99,9%: 87,4-99,9) mais de 57 % (IC99,9%: 33,3-97,6) en cas de non-réponse anatomopathologique.

Discussion

Ces résultats s'accompagnent d'une toxicité accrue dans le groupe néoadjuvant, avec des événements indésirables de grade supérieure ou égale à 3 liés au traitement chez 23,1 % des patients au cours des 12 premières semaines. Le taux global d'effets indésirables graves (toutes causes confondues) était de 47,2 % dans le groupe néoadjuvant contre 34,1 % dans le groupe contrôle.

Conclusion

La stratégie néoadjuvante (simple ou combinée) offre des opportunités pour réduire l'intensité des traitements. La réponse pathologique majeure est un facteur pronostique fort, justifiant l'intégration de ce critère dans les futures stratégies thérapeutiques.

Le plus clinique

1. Retrospective case series of cocaine-associated plasma cell orificial mucositis

DOI: 10.1001/jamadermatol.2023.5692

Introduction

La mucosite orificielle à plasmocytes (Plasma cell orificial mucositis - PCOM) associée à la consommation de cocaïne est une affection rare, émergente, qui a gagné de l'intérêt en Espagne ces dernières années. Il y a peu de connaissances sur cette pathologie. L'objectif de l'étude était de délimiter des caractéristiques clinico-pathologiques afin d'avoir une nouvelle approche de la maladie et des diagnostics différentiels.

Matériel et méthodes

Il s'agit d'une étude descriptive, rétrospective, multicentrique, permettant de rapporter une série de 10 cas. Le diagnostic de PCOM associée à la consommation de cocaïne a été posé entre avril 2020 et mars 2023.

Résultats

Un total de 10 patients (6 hommes ; âge médian de 45,5 ans) présentant des plaques ulcérées exsudatives ont été identifiés pour cette étude. Les ulcérations étaient à bords surélevés et érythémateux, et le temps d'évolution médian était de 9 mois. Les biopsies ont montré un infiltrat inflammatoire dense de plasmocytes dans le derme, sans atypie et avec présence d'éosinophiles. Tous les patients ont déclaré une consommation récente de cocaïne. Trois tests urinaires ont détecté la présence de cocaïne, sans traces d'amphétamines ni d'opiacés. Six patients ont montré une amélioration sous corticothérapie. 60 % des patients ont été perdus de vue lors du suivi.

Discussion

Jusqu'à présent, les lésions cutanées associées à la consommation de cocaïnes étaient principalement des infiltrats neutrophiliques et des vascularites. La description anathomopathologique d'un infiltrat de cellule plasmatique est relativement récent dans les cas de lésions associées à l'utilisation de substances stupéfiantes. La PCOM est une affection bénigne de cause inconnue. Depuis le premier signalement de la PCOM associée à la cocaïne en Espagne, son incidence a fortement augmenté.

Cette tendance pourrait être attribuée à la présence de cas non diagnostiqués jusqu'à présent.

Conclusion

Devant une présentation clinique d'ulcération péri-orificielle, il faut systématiquement interroger les patients sur la consommation de substances stupéfiantes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre la physiopathologie de cette affection.

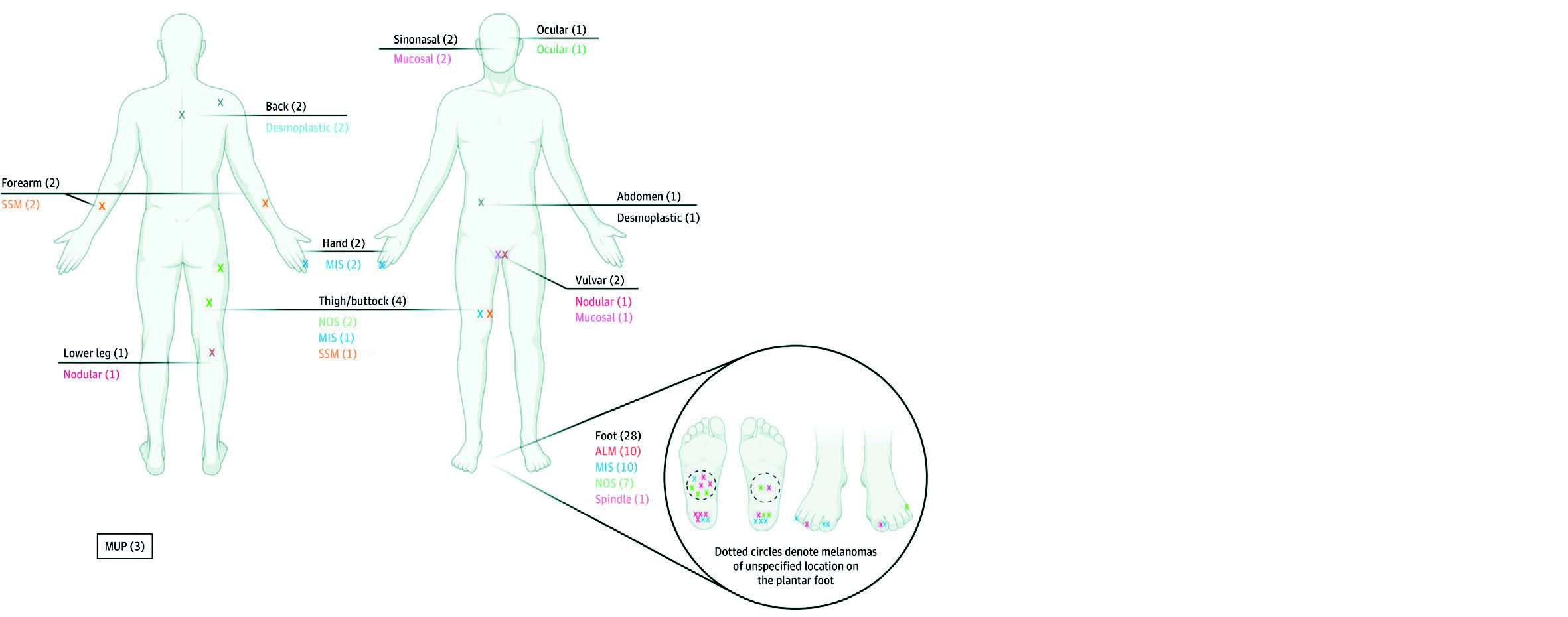

2. Clinical features and outcomes of black patients with melanoma

DOI : 10.1001/jamadermatol.2023.5789

Introduction

Les mélanomes chez les personnes de phototype V et VI sont rares (incidence annuelle de 1 pour 100 000 personne). La majorité des études sur cette population est issue de banques de données. Il y a donc peu de détails cliniques sur les mélanomes des patients de phototype élevé.

L'objectif principal de cette étude est d'identifier des caractéristiques au niveau individuel et au niveau tumoral.

Matériel et méthodes

Cette étude est une série de cas, uni-centrique, basé sur un diagnostic histologique de mélanome chez une population de phototype foncé.

Résultats

Au total, 48 patients ont été inclus, 63 % de femmes, âge médian de 62 ans. 40 mélanomes cutanés primitifs ont été identifiés. Parmi eux, 30 (75 %) avaient une localisation acro-lentigineuse.

Les patients ayant un mélanome non acro-lentigineux étaient significativement plus immunodéprimés (40 % vs 7 %) et avaient un antécédent de cancer (60 % vs 17 %).

13 patients (27 %) ont développé une atteinte stade IV et parmi eux, 12 sont décédés à cause du mélanome.

Discussion

La principale limite de cette étude est le faible nombre de patients inclus et le caractère unicentrique.

Conclusion

Cette série de cas met en lumière des caractéristiques du mélanome spécifiques des populations de phototype élevé. La prévalence de mélanome acral est beaucoup plus fréquente qu'en population générale. Les mélanomes de type SSM sont en revanche plus rares (contrairement à la population générale) et ont été diagnostiqués chez des patients immunodéprimés. Les localisations non acrales de mélanome avaient une meilleure réponse au traitement que les autres localisations (acrale, muqueuse, non identifiée). Des études multicentriques avec un nombre plus important de patients sont nécessaires pour améliorer les connaissances du mélanome chez les patients de phototype foncé.

Le plus original

1. Non inferiority of 16-week vs 8-week guselkumab dosing in super responders for maintaining control of psoriasis: the guide randomized clinical trial

DOI: 10.1001/jamadermatol.2024.2463

Introduction

Le psoriasis est une pathologie inflammatoire chronique dont les modalités de désescalade de traitement sont peu étudiées. Cette étude vise à évaluer la non-infériorité d'un espacement des doses de 8 à 16 semaines chez les patients avec un psoriasis modéré à sévère, bien contrôlé sous Guselkumab (anti-interleukine 23).

Matériel et méthodes

L'étude GUIDE est une étude de phase 3b, randomisée, en double aveugle, multicentrique.

Les patients inclus dans cette étude sont ceux ayant obtenu une réponse totale (PASI 0) à la semaine 20 et 28, appelés « super répondeurs » (SR). À la semaine 28, les SR ont été randomisés pour poursuivre le Guselkumab toutes les 8 semaines (148 patients) ou toutes les 16 semaines (149 patients).

Le critère de jugement principal était la non-infériorité (avec une marge d'erreur de 10 %) d'une injection de Guselkumab toutes les 16 semaines comparée à toutes les 8 semaines (PASI inférieure à 3 à la semaine 68) chez les SR.

Résultats

Au total, 822 patients ont été inclus dans l'étude et 297 (36.1 %) patients étaient considérés SR. Parmi les SR, l'âge moyen était de 39,4 ans et 95 (32 %) étaient des femmes. 91,9 % (137/149; IC90%, 87.3%-95.3%) des SR du groupe 16 semaines et 92.6 % (137/148; IC90%, 88.0%95.8%) du groupe 8 semaines avaient un PASI inférieure à 3 à la semaine 68. Le critère de jugement principal montrait une non-infériorité du Guselkumab toutes les 16 semaines contre toutes les 8 semaines chez les SR (p = 0,001) avec une différence de risque de –0.6 (IC90%, –5.7 to 4.5; P = .84).

Discussion

L'étude GUIDE est la première étude randomisée démontrant la persistance du bénéfice du Guselkumab chez des patients malgré un espacement des injections. Ces constatations cliniques étaient associées à une diminution dans le sang et la peau de biomarqueurs spécifiques du psoriasis (étudiés en critères secondaires).

Conclusion

Les traitements du psoriasis manquent encore d'études pour la désescalade du traitement. De plus amples analyses des données de l'essai GUIDE viseront à évaluer l'association entre la réponse clinique et les données sur les biomarqueurs et la pharmacocinétique, et examineront plus en détail le maintien de la réponse sur le long terme après l'arrêt du traitement.

2. Antihypertensive medications and eczematous dermatitis in older adults

DOI: 10.1001/jamadermatol.2024.1230

Introduction

Il existe une augmentation du diagnostic d'eczéma chez les personnes âgées mais il y a peu de connaissances concernant la physiopathologie. Des données préliminaires suggèrent l'implication de traitements anti-hypertenseurs, mais les données restent rares. L'objectif de cette étude est de déterminer si le traitement anti-hypertenseur est associé à l'eczéma du sujet âgé.

Matériel et méthodes

Il s'agit d'une étude de cohorte longitudinale, en population totale, au royaume uni entre 1994 et 2015. La date d'inclusion est la date de première prescription d'antihypertenseur.

Résultats

Parmi l'échantillon total de l'étude composé de 1 561 358 adultes âgés (âge moyen 67 ; 54 % de femmes), la prévalence globale de l'eczéma était de 6,7 % pendant une durée de suivi médiane de 6 ans.

L'incidence d'eczéma était plus élevée chez les participants prenant des médicaments antihypertenseurs que chez ceux qui n'en prenaient pas (12 contre 9 pour 1000 années-personnes de suivi).

Les modèles ajustés de risques ont montré un taux de risque accru d'eczéma de 29 % (HR : 1,29 ; IC95% : 1,26-1,31). Lors de l'évaluation de chaque classe d'antihypertenseurs, l'effet le plus important a été observé pour les diurétiques (HR : 1,21 ; IC95%: 1,19-1,24) et les bloqueurs des canaux calciques (HR : 1,16 ; IC95% : 1,14-1,18). Les effets les plus faibles ont été observés pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (HR : 1,02 ; IC95%: 1,001,04) et les bêta-bloquants (HR : 1,04 ; IC95%: 1,02-1,06).

Discussion

La principale limite de l'étude est l'absence de données suffisantes pour étudier la sévérité de l'eczéma, ainsi que le manque de données concernant l'évolution de l'atteinte.

Conclusion

D'autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats et identifier un potentiel mécanisme physiopathologique associé. Cependant, ces résultats sont robustes et l'association reste significative après les analyses de sensibilité.