Continuons de voyager à travers le monde par le prisme de la MPR, grâce à Marie-Hélène LAVALLÉEBOURGET, Physiatre au Canada venue faire une année de Fellowship à Saint-Etienne.

Pourrais-tu te présenter ?

Je suis Marie-Hélène, j'ai 35 ans et je suis médecin MPR. J'ai fini ma résidence (internat) à l'Université Laval dans la ville de Québec et je suis venue en août 2024 à Saint-Etienne pour une année de Fellowship. Ceci me permettra à mon retour d'obtenir un poste de MPR pour la rééducation des blessures orthopédiques graves, grands brûlés et études ENMG dans le CHU de Québec.

Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans qui m'a, bien sûr, accompagné en France pour cette année de formation !

J'adore faire de la course à pied, du camping et du ski de fond, surtout après une belle bordée de neige !

Pourquoi as-tu choisi la Physiatrie ?

J'ai découvert la Physiatrie au Québec lors d'un cours à la faculté où une médecin MPR et un de ses patients (un homme atteint d'une tétraplégie qui venait d'ouvrir une salle de sport adaptée, et passionné de saut en parachute) sont venus nous présenter leur quotidien.

Ensuite à l'externat, dès mon premier stage en physiatrie, j'ai tout de suite apprécié la relation avec les patients, le travail multidisciplinaire, les gestes tech niques (échographie, infiltration, EMG, …) et l'éventail des domaines médicaux touchés (rhumatologie, neurologie, orthopédie, médecine du sport, …) qu'offrait cette branche de la médecine.

Maintenant que j'ai terminé ma résidence, je suis convaincue que la physiatrie est l'une des plus belles spécialités médicales !

Comment cela se passe-t-il pour devenir médecin et plus particulièrement MPR au Canada ?

Au Canada, l'entrée en faculté de médecine se fait sur dossier (basée sur des notes et des entretiens). Une fois admis, les études sont divisées en 3 premières années de pré-clinique, où sont enseignés les cours sur les différents systèmes, des enseignements de l'examen clinique. Puis suivent 2 années d'externat constituées des stages obligatoires de 3 à 6 semaines chacun à temps plein parcourant les différentes spécialités médico-chirurgicales.

À la fin de l'externat, nous passons l'examen d'aptitude du conseil médical au Canada et nous postulons pour la résidence via le Canadian Residency Matching Service (CaRMS). C'est un algorithme de jumelage entre étudiants en médecine et résidences partout au Canada (sur Dossier + Entretiens). La résidence de médecine générale est de 2 ans, et la résidence de MPR est de 5 ans.

La résidence en Physiatrie (MPR) est très différente de l'internat en France. Elle est divisée en 2 parties. Les deux premières années sont une introduction à la physiatre et des spécialités annexes, nous effectuons des stages de 2 mois temps plein en physiatrie générale, radiologie, médecine interne, rhumatologie, orthopédie, neurologie et un stage de nuit (où on fait que des nuits en bâtiments : service Neurologie, MPR, Médecine interne, et même de chirurgie. Par la suite on effectue des gardes de nuit aussi, mais seulement de consultants en MPR où on est rarement sollicités : pour avis ou demande de consultation MPR).

Les 3 dernières années nous faisons des stages dans les différentes disciplines de la Physiatrie (environ 3 mois chacun) : AVC, blessés médullaires, amputés, traumatismes crâniens, ENMG, Locomoteur, Maladies neuromusculaires, Pédiatrie, Physiatrie en région et stages à options.

En parallèle, chaque résident doit faire au moins un projet de recherche durant sa résidence.

À la fin des 5 ans, nous passons l'examen du Collège Royal Canadien composé d'une partie théorique et d'une partie pratique (nous n'avons pas de thèse à passer).

Au Québec, il n'y a que 2 programmes de résidence en Physiatrie (dans 2 universités) chacun prenant 4 résidents par année : l'université Laval (ville de Québec) et l'université de Montréal.

Nous avons également des cours théoriques à l'université. La première année, les vendredis sont réservés à des cours d'anatomie (avec des dissections sur cadavres). Par la suite nous avons des cours les mercredis après-midi donnés par les résidents et les vendredis après-midi des cours à l'université pour couvrir toutes les notions théoriques à connaître et préparer l'examen final.

Hôpital de l'Enfant Jésus (525 lits) : Centre spécialisé en neurologie, traumatologie et grands brûlés, Actuellement en travaux pour la fusion avec un autre hôpital (section oncologie).

Quels sont les domaines de pratique de la MPR au Canada ?

En hospitalisation complète nous n'avons pas de service attitré de rééducation (les MPR ne sont pas Hospitalistes au Québec, mais ils peuvent l'être ailleurs au Canada). Nous avons une pratique uniquement de consultation (les médecins généralistes s'occupent des problématiques aiguës, les Neurologues et Physiatres ont une place consultative où on vient donner des avis sur des problématiques de notre domaine de compétences, idem spécificité du Québec qui peut être différente dans d'autres hôpitaux du Canada).

Nous exerçons dans 2 grands axes : la réadaptation et le musculosquelettique. Nous réalisons différents gestes (infiltrations diverses (cortisone, PRP, Acide hyaluronique, dextrose, toxine botulinique, phénol, blocs moteurs), infiltrations spinales sous scopie, ENMG).

Nous menons des consultations spécialisées : appareillage, fauteuil roulant, consultations pluridisciplinaires pour plexopathies (MPR et Neurochirurgien).

Voici une semaine type d'un Physiatre : Lundi : rencontre multidisciplinaire pour discuter de l'évolution des patients et tour des patients hospitalisés. Mardi : consultations en hôpital (Hôpital de l'Enfant Jésus) pour voir les patients en aigu et donner notre avis sur leur orientation en rééducation, la prévention des complications et leur pronostic. Mercredi : cliniques spécialisées : appareillage, injection de toxine botulique, … Jeudi : rencontres multidisciplinaires, plans d'intervention, rencontres pronostiques, … Vendredi : tour des patients selon les besoins.

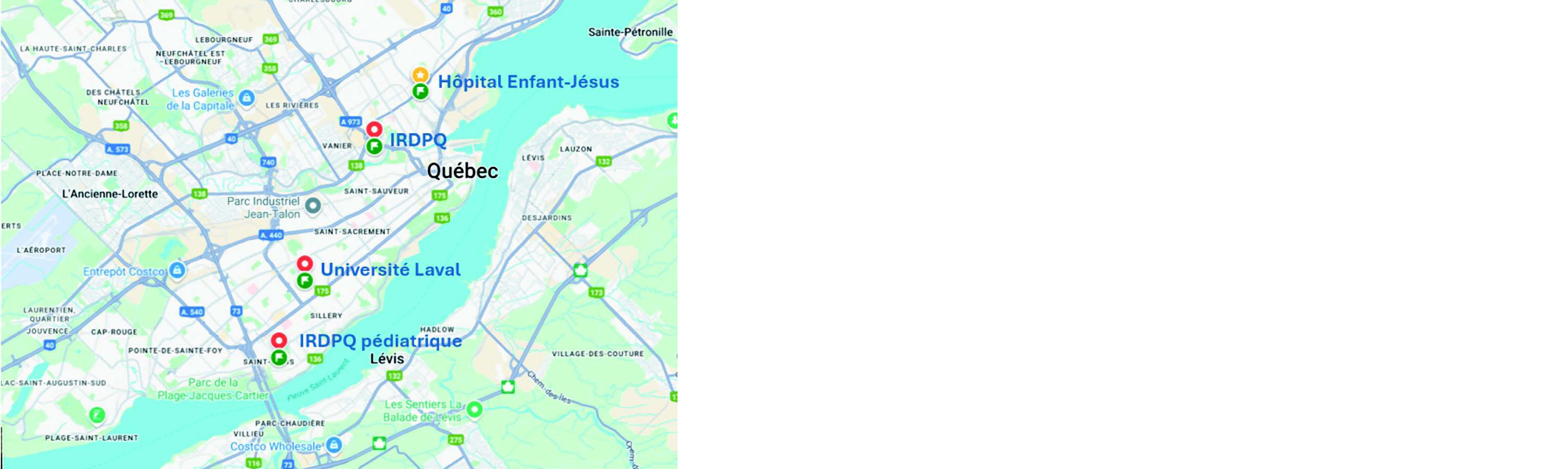

Disposition sur la carte de la ville de Québec des différents hôpitaux et de l'université.

Quelle est la différence qui t'a marquée dans la pratique de MPR en France ?

Je dirais que c'est la façon dont vous responsabilisez les patients. J'ai remarqué que les patients en France sont plus autonomes sur la prise en charge de leur maladie alors qu'au Canada, ce sont les médecins qui sont en charge des dossiers médicaux (et souvent les patients ne maîtrisent pas ce qu'ils ont comme maladies et prescriptions).

Est-ce qu'un MPR français peut exercer au Canada ? Quelles sont les démarches ?

Depuis 2009, il existe un arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre la France et le Québec.

Pour exercer au Québec il faut monter un dossier comportant :

• Le diplôme d'État de Docteur en Médecine ;

• Avoir complété avec succès une formation médicale spécialisée en France ;

• Être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins en France ; Une attestation qu'il exerce ou a exercé dans les deux dernières années dans le champ d'activité médicale visé par le permis demandé ;

• Attestation qu'il est légalement autorisé à pratiquer la Médecine en France :

• Une attestation que l'intéressé n'a pas de sanction disciplinaire ou pénale interdisant l'exercice de la profession en France.

Il est préférable d'avoir un recrutement santé au Québec, d'un parrainage par un établissement avant de déposer le dossier.

Il faut déposer la demande sur http://inscriptionmed.ca, par la suite un stage d'adaptation de 3 mois est autorisé à caractère évaluatif.

Après ce stage, une décision finale est prise par le comité d'exercice, délivrant un permis restrictif.

Après 1 an, il est possible de convertir le permis restrictif en permis régulier (à condition d'avoir validé l'examen final de la spécialité visée), sinon il est possible de convertir le permis au bout de 5 ans d'exercice sans examen.

Aurais-tu une anecdote à nous raconter ?

Une fois où je me suis sentie vraiment ridicule, c'est lorsque je rendais visite à l'un de mes patients hospitalisé pour une blessure médullaire cervicale. Comme il était aveugle, il ne s'était pas rendu compte qu'il était étendu tout de travers dans son lit. Je lui ai donc dit de se redresser car il allait avoir le cou tout cassé. Il m'a répondu : ‘'Mais c'est déjà fait voyons !''. Heureusement, il avait un bon sens de l'humour et il a bien ri de moi !

Où te verrais-tu dans 10 ans ?

Je me vois avoir une pratique bien établie en MPR à Québec tout en réussissant à maintenir un équilibre entre vie familiale et professionnelle ! J'aimerais avoir contribué à améliorer la prise en charge en rééducation des patients grands brûlés et ceux ayant subi des blessures orthopédiques graves en ramenant, entre autres, des techniques que j'ai apprises ici. J'espère pouvoir continuer à collaborer avec les professionnels que j'ai rencontrés cette année et peut-être même organiser des événements de formation commun d'un côté et de l'autre de l'océan !

Interview menée par

ZAKHEM Maria