L’électroporation quézako ?

L’électroporation est une technique microbiologique qui permet grâce à un champ électrique pulsé de créer des pores dans les membranes cellulaires transitoirement ou de manière permanente selon l’intensité du champ électrique appliqué. Cette méthode offre la possibilité de délivrer en intracellulaire des substances médicamenteuses telles que des chimiothérapies, de l’ADN ou encore des anticorps sans léser la cellule. Elle permet également de générer une apoptose ou une nécrose grâce à une perméabilisation définitive via des champs plus puissants, ce qui a une implication en oncologie dans le traitement des tumeurs solides. Dans le domaine industriel, cette technique connait également un essor considérable en particulier en agroalimentaire avec par exemple la stérilisation non thermique des aliments, l’extraction de sucre à partir de betterave, d’huile d’olive ou l’amélioration des qualités gustatives de certains vins.

C’est en 1980 que Gallagher et al.1 envisagent pour la première fois une application cardiologique à cette technique en ablatant les jonctions nodo-hissiennes dans le traitement des tachycardies supraventriculaires réfractaires au traitement médical grâce à une électroporation irréversible permis par la délivrance d’un courant continu de 200 à 300 Joules via un défibrillateur branché à un cathéter. Cette technique non thermique sera à l’origine d’une ouverture définitive des pores des cardiomyocytes entrainant la mort cellulaire. Le seuil lésionnel étant fonction de la forme, la taille et l’orientation des cellules, il est possible de cibler spécifiquement les cardiomyocytes sans atteindre les cellules nerveuses, vasculaires ou œsophagiennes et sans complications thermiques. Cependant, des complications à types d’arythmies ventriculaires et de tamponnade cardiaque ont entravé le développement de cette technique dans les procédures d’ablation au profit de la radiothérapie2-3 puis de la cryoablation. La difficulté rencontrée à cette époque était la discrimination des populations cellulaires et les localisations cellulaires qui ont pu être optimisé grâce aux avancées récentes en matière de cartographie et d’imagerie mais aussi dans la fabrication des cathéters d’électroporation.

Si les anciens générateurs délivraient des impulsions relativement longues d’environ 10 millisecondes avec des ondes monophasique et monopolaires, les nouvelles générations permettent la délivrance de trains d’ondes biphasiques beaucoup plus courtes de l’ordre de la microseconde. C’est véritablement trente ans plus tard que les procédés d’électropo-rations seront suffisamment matures pour être utilisés en toute sécurité chez l’animal dans le domaine de la rythmologie4-5-6 puis avec une « preuve de concept » chez l’homme7 en 2018 confirmé par la suite dans les études IMPULSE, PEFCAT et PEFCAT II8.

L’isolement des veines pulmonaires constitue l’une des pierres angulaires du traitement d’ablation de la fibrillation atriale (FA). Les deux principales méthodes utilisent un principe thermique, que ce soit par l’utilisation de radiofréquence ou par la cryoablation. Ces méthodes thermiques ne permettent pas de spécificité tissulaire et présentent donc un risque d’atteinte des structures adjacentes, telles que des lésions de l’œsophage ou du nerf phrénique droit.

Objectif de l’étude

Dans ce contexte, l’étude ADVENT est la première étude multicentrique à comparer directement le système d’ablation FARAPULSE® développé par Boston dans la fibrillation atriale paroxystique par rapport aux méthodes conventionnelles dites thermiques (radiofréquence ou cryoablation).

Méthodologie de l’étude

ADVENT est un essai multicentrique de non-infériorité ayant permis l’inclusion de patients âgés de < 75 ans souffrant de FA paroxystique symptomatique résistante au traitement antiarythmique, pour être randomisés dans le groupe ablation thermique conventionnelle, ou dans le groupe électroporation grâce à un champ électrique pulsé. Dans le groupe « Ablation thermique », les patients pouvaient en fonction des centres bénéficier d’une procédure par radiofréquence ou par cryoablation. Cette étude réalisée en simple aveugle a pu avoir lieu dans 30 centres américains (USA) grâce à 65 opérateurs.

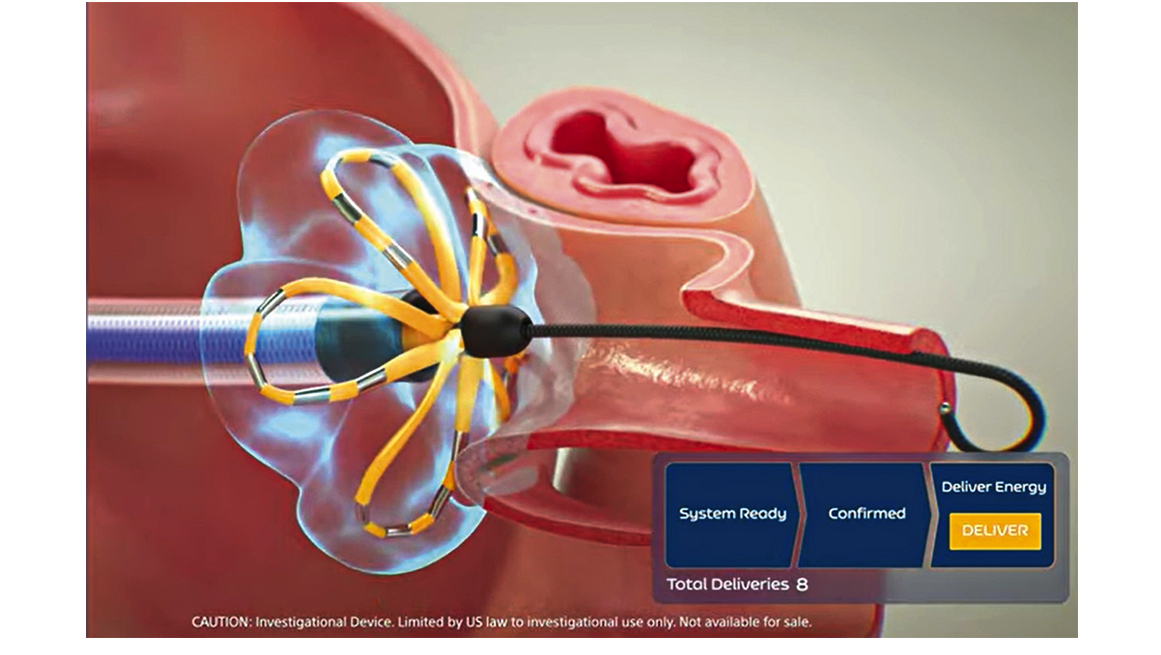

Figure 1. Positionnement du système d’ablation par électroporation grâce au cathéter FARAPULSE® de Boston.

Une phase de run-in de 1 à 3 patients par centre a été prévue afin de permettre aux opérateurs d’acquérir une expérience de l’utilisation du cathéter d’ablation par électroporation. Puis les patients ont été randomisés en cluster par centre de manière équilibrée (1/1), avec une stratification sur le centre et en bloc de taille variable.

Les antiarythmiques pouvaient être maintenus pendant une période de blanking de 3 mois après la procédure à l’exception de l’amiodarone qui ne devait plus être utilisée. Le suivi était ensuite organisé pour une durée totale d’un an comprenant des électrocardiogrammes hebdomadaires, des appels téléphoniques, des enregistrements holter de 72h ainsi qu’une évaluation des dimensions des veines pulmonaires à 3 mois par scanner ou IRM.

Figure 2 : Design de l’étude ADVENT.

Le critère de jugement principal d’efficacité évaluait, par une analyse de non-infériorité, le taux de succès de l’intervention défini par :

- Absence de tachyarythmie auriculaire documentée > 30 secs ;

- Absence de nécessité de nouvelle ablation d’arythmie atriale (à tout moment) ;

- Absence de nécessité de cardioversion après la période de blanking ;

- Absence de nécessité d’utilisation d’antiarythmiques de classe I ou III après la période de blanking OU d’amiodarone à tout moment.

Le critère de jugement secondaire d’efficacité évaluait le taux de succès de l’intervention, défini selon les mêmes modalités, mais par une analyse de supériorité.

Le critère de sécurité principal était un critère composite évalué par une analyse de non-infériorité :

- La survenue d’événements indésirables graves liés à l’utilisation d’un cathéter d’ablation, ou à la procédure, survenant dans les sept jours après la procédure,

- La survenue d’une sténose des veines pulmonaires ou d’une fistule œsophagienne survenant à tout moment au cours des 12 mois de suivi.

Le critère de sécurité secondaire évaluait par une analyse de supériorité :

- Modifications des dimensions des veines pulmonaires (section transversale) à 3 mois.

Résultats de l’étude

Caractéristiques des patients à baseline

Sur les 626 patients inclus dans l’étude 19 ont retiré leur consentement, 607 patients ont été randomisés. Parmi-eux, 305 ont bénéficié d’une électroporation et 302 d’une ablation conventionnelle (167 par radiofréquence et 135 par cryoablation).

Figure 3 : Flowchart de l’étude ADVENT.

En termes d’efficacité

- L’électroporation était non-inférieure à l’ablation thermique sur le taux de succès de l’intervention à 1 an (73,1 % dans le groupe « Electroporation » et 71,3 % dans le groupe « Ablation thermique », soit une différence entre les groupes de 2 %, avec un IC 95 % = -5,1-9,2 % ; Probabilité a posteriori de non-infériorité > 0,999), sans réussir à démontrer sa supériorité.

Figure 4 : A. Courbe de Kaplan-Meier sur le critère de jugement principal de succès d’intervention à 1 an dans le groupe électroporation (Bleu) et ablation thermique (Rouge). B. A. Courbe de Kaplan-Meier sur le succès d’intervention à 1 an dans le groupe Electroporation (Bleu), radiofréquence (Rouge) et cryoablation (Vert).

- L’échec à 1 an était essentiellement secondaire à des récidives d’arythmie auriculaire (17 %) ou la nécessité d’utiliser des antiarythmiques de classe 1 ou 3 après la période de blanking de 3 mois sans différence significative entre les deux groupes.

En termes de sécurité

- L’électroporation était non-inférieure sur le critère principal de sécurité d’effet indésirables graves (complications post-opératoires dans les 7 jours ou fistule œsophagienne/sténose des veines pulmonaires à 1 an) qui était rencontrés chez 6 patients traités par électroporation et 4 patients traités par ablation thermique (2,1 % vs 1,5 % soit une différence de 0,6 % avec un IC 95 % = -1,5-2,8 % ; Probabilité a posteriori de non-infériorité > 0,999).

- L’électroporation permettait significativement moins de rétrécissement des veines pulmonaires à 3 mois (0,9 % vs 12 % ; probabilité a posteriori > 0,999).

- Il est à noter la survenue d’un décès secondaire à une tamponnade au décours d’une procédure d’électroporation (vs 0 dans le groupe ablation thermique), de deux tamponnades cardiaques (vs 0 dans le groupe ablation thermique) ainsi que d’un AVC au décours d’une ablation thermique.

Caractéristiques procédurales (Figure 2)

- L’électroporation permettait une réduction de la durée totale de procédure d’en moyenne 18 minutes(106 min ± 29 vs 123 min ± 42), de la durée d’ablation d’environ 20 minutes (29 min ± 14 vs 50 min ± 25) avec une moindre variabilité temporelle.

- L’électroporation a nécessité des durées d’utilisation de fluoroscopie plus importantes d’environ 7 minutes (21 min ± 11 vs 14± 13 min).

Figure 5 : Caractéristiques procédurales (Durée totale de procédure, durée durant laquelle le cathéter d’ablation était dans l’oreillette gauche, durée d’ablation et durée d’émissions de rayons fluoroscopiques dans la salle).

Conclusion

L’essai ADVENT est le premier essai contrôlé randomisé à confirmer la non-infériorité à 1 an du système d’ablation par électroporation FARAPULSE®dans la fibrillation atriale paroxystique grâce à un champ électrique pulsé comparativement aux méthodes thermiques conventionnelles (radiofréquence ou cryoablation) sur un critère d’efficacité et de sécurité.

Perspectives

Cet essai réalisé aux Etats-Unis confirme donc l’efficacité et la sécurité de cette technique et devrait appuyer l’approbation de ce système par la FDA qui a obtenu son autorisation européenne (marquage CE) en 2021. Les 2 épisodes de tamponnade (dont une ayant entraîné un décès) pourraient susciter des inquiétudes puisque cette complication avait déjà entravé le développement de cette technique dans le passé mais l’analyse de toutes les procédures d’électroporation réalisés chez l’homme a montré qu’il s’agissait du seul décès associé à la procédure chez près de 1600 patients (soit une mortalité de 0,06 %) ce qui est comparable aux données en ablation thermique. De plus, cette technique semble prometteuse puisqu’elle a permis, à une époque où la demande en ablation de fibrillation atriale ne cesse de croître une réduction des durées de procédure d’environ 20 minutes avec une moindre variabilité entre les procédures ; alors même que les opérateurs étaient rompus aux techniques d’ablation conventionnelles mais peu entraînés à l’électroporation témoignant d’une courbe d’apprentissage rapide. L’utilisation plus importante de radioscopie semble anecdotique dans le contexte puisque les ablations conventionnelles peuvent être couplées à des systèmes de cartographie non fluoroscopique qui n’est pas encore possible dans la technique de l’électroporation. Le potentiel reste à exploiter puisqu’il s’agit d’une première génération de ce type d’énergie et de nombreux constructeurs travaillent au développement intégrant un système de cartographie 3D. La technique d’électroporation semble être une nouvelle énergie très prometteuse suscitant beaucoup d’intérêt dans la communauté rythmologie. De nombreuses études sont en cours afin d’évaluer la supériorité de cette technique (BEAT-AF) et ses applications dans la fibrillation atriale permanente (ADVANTAGE-AF). Cette technique pourrait dans le futur être développée dans le traitement d’autres arythmies comme le flutter9, les voies accessoires ou encore les arythmies ventriculaires10.

Bibliographie

- Gallagher JJ, Svenson RH, Kasell JH, German LD, Bardy GH, Broughton A, Critelli G. Catheter technique for closed-chest ablation of the atrioventricular conduction system. N Engl J Med. 1982; 306:194–200.

- Morady F, Calkins H, Langberg JJ, Armstrong WF, de Buitleir M, el-Atassi R, Kalbfleisch SJ. A prospective randomized comparison of direct current and radiofrequency ablation of the atrioventricular junction. J Am Coll Cardiol. 1993;21:102–109.

- Olgin JE, Scheinman MM. Comparison of high energy direct current and radiofrequency catheter ablation of the atrioventricular junction. J Am Coll Cardiol. 1993;21:557–564. [PubMed].

- Lavee J et al. A novel nonthermal energy source for surgical epicardial atrial ablation: irreversible electroporation. Heart Surg Forum 2007.

- Neven K et al. Acute and long-term effects of full-power electroporation ablation directly on the porcine esophagus. Circ Arrhythm Electrophysiol 2017 Van Driel VJHM et al. Low vulnerability of the right phrenic nerve to electroporation ablation. Heart Rhythm 2015 ; 12(8) : 1838-44.

- Reddy VY et al. Ablation of atrial fibrillation with pulsed electric fields: an ultra-rapid, tissue-selective modality for cardiac ablation. JACC Clin Electrophysiol 2018 ; 4 : 987-95.

- Reddy VY, Dukkipati SR, Neuzil P, et al. Pulsed field ablation of paroxysmal atrial fibrillation: 1-year outcomes of IMPULSE, PEFCAT, and PEFCAT II. JACC Clin Electrophysiol. 2021;7:614–627.

- Adeliño R et al. Europace 2022 ; doi.org/10.1093/ europace/ euac072.

- Koruth JS, Kuroki K, Iwasawa J, Viswanathan R, Brose R, Buck ED, Donskoy E, Dukkipati SR, Reddy VY. Endocardial ventricular pulsed field ablation: a proof-of-concept preclinical evaluation. Europace. 2020 Mar 1;22(3):434-439. doi: 10.1093/europace/euz341. PMID: 31876913; PMCID: PMC7058968.

Nabil BOUALI

CCF

Poitiers

Auteur

Dr Laura DELSARTE

CCF

Montpellier

Relecteur

Article paru dans la revue « Le magazine des jeunes cardiologues - Collège des Cardiologues en Formation » / CCF N° 19