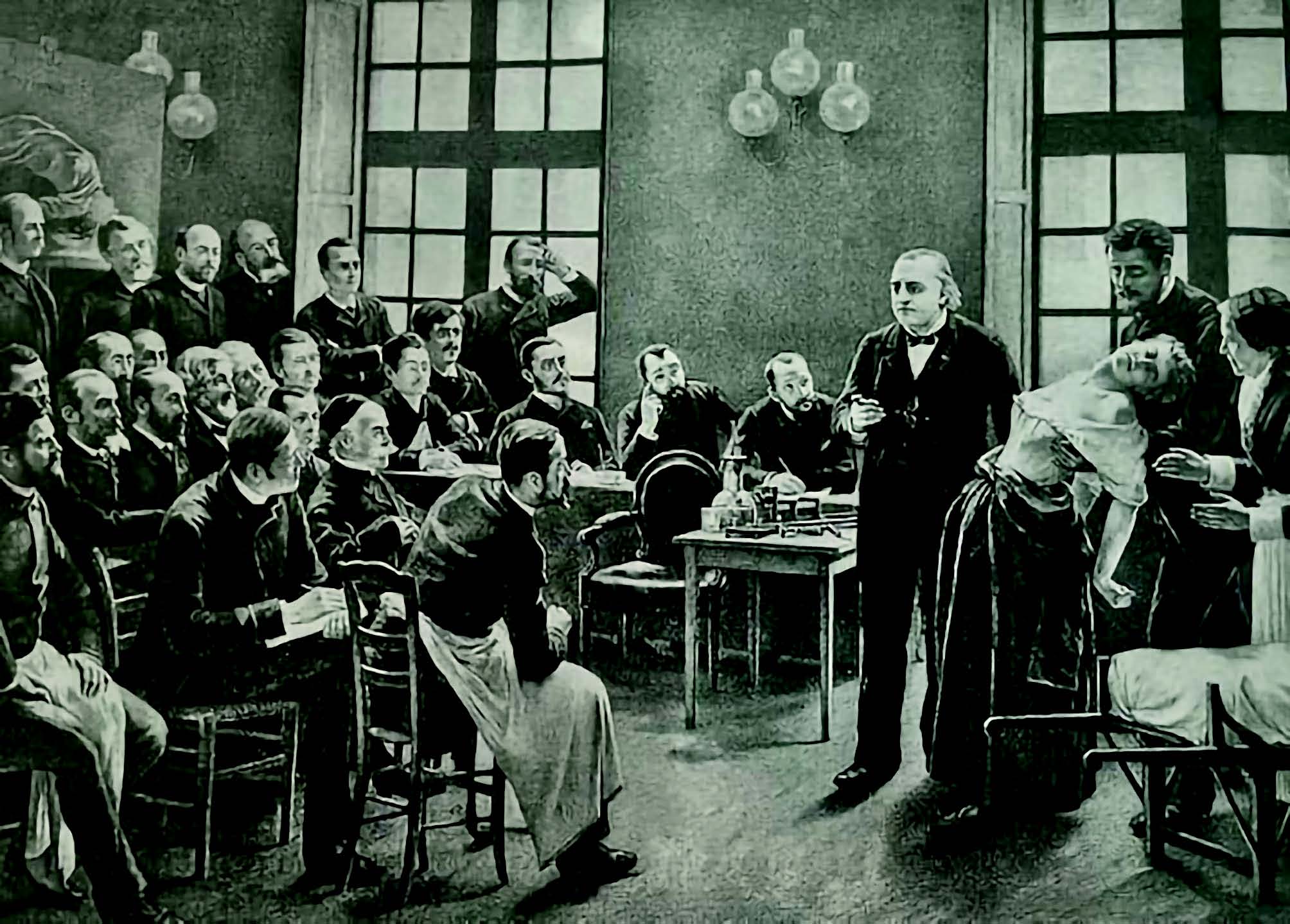

Louis Eugène Pirodon d'après André Brouillet, « Une leçon clinique à la Salpêtrière » Le peintre est placé à la droite de Charcot, un crayon à la main, et il regarde attentivement la scène qu'il dessine.

Le thème principal de cet AJMERAMA étant dédié à la Maladie de Parkinson, nous souhaitions vous présenter un médecin français ayant dessiné et sculpté cette pathologie dans un but de transmission et d'éducation : le Dr Paul Richer (1849-1933), neurologue et pionnier dans l'étude anatomique.

Vous ne connaissez peut être pas son nom mais il ne vous est certainement pas si inconnu que cela : en effet il est représenté sur le célèbre tableau de Pierre Aristide André Brouillet « Une leçon clinique à la Salpêtrière » et, comme à son habitude, il dessine le cours présenté par le Pr Jean-Martin Charcot (1825-1893).

Nous vous proposons donc un retour sur l'exposition consacrée à Paul Richer « En chair et en os, Paul Richer l'Art au service de la Médecine » qui s'est tenue aux Musée des Beaux-Arts de Chartres, dont il est originaire, courant 2024. Cette exposition a reçu une labellisation d'intérêt national et constitue un véritable trait d'union entre l'Art et la Médecine.

Paul Richer est une figure essentielle de l'art et de la science du XIXème siècle, bien trop oubliée, que nous vous faisons découvrir (ou re-découvrir) aujourd'hui.

Artiste plus que neurologue

Paul Richer ne disposait pas d'un savoir académique relatif à la sculpture mais a développé une riche carrière artistique par sa curiosité, son érudition et sa connaissance parfaite de l'anatomie. Ses réalisations entremêlent étude anatomique et médicale et observation de la nature conférant à ses sculptures art et poésie. Il trouvait son inspiration à l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière où les patients étaient ses sujets de recherche tant anatomique qu'artistique.

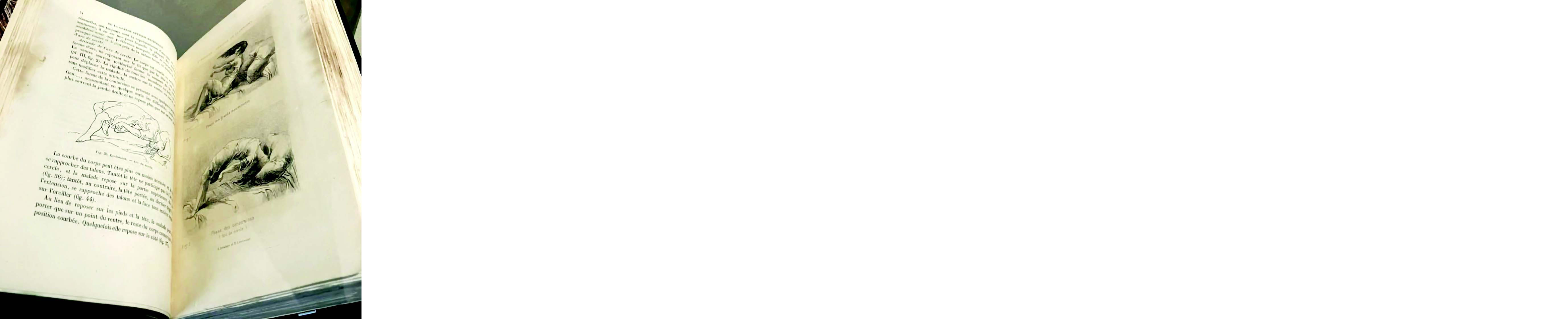

Planche II, Germain, 1879

Sa contribution d'artiste dans le domaine médical peut s'appréhender sous trois angles : son travail d'illustration, sa collaboration avec Jean-Martin Charcot (1825-1853) et sa production sculptée à visée pédagogique.

Il a tout d'abord illustré de nombreuses thèses médicales dont une sur les engelures (Planche II dans Germain, 1879) et une qui nous intéresse particulièrement représentant un patient parkinsonien (Type d'extension, dans Béchet, 1892).

En 1874, Charcot, frappé par la précision des dessins de Richer, l'a alors accueilli dans son service à l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière pour qu'il y dessine notamment les différentes phases des « crises d'hystérie » telles que Charcot les a systématisées à l'époque.

Etudes cliniques sur la grande hystérie ou hystéro-épilepsie

En parallèle de sa production livresque et à la demande de Charcot, Richer a conçu des statues à visée pédagogique dont la plus connue est « La Parkinsonienne ». Cette sculpture est d'un réalisme exceptionnel : tout, du maintien général aux détails musculaires, met en avant le ralentissement moteur et la rigidité plastique de cette patiente.

La Parkinsonienne " - Étude morphologique sur la maladie de Parkinson, 1895

Richer a aussi réalisé une statue (voir images page suivante) représentant la forme bulbaire de la sclérose latérale amyotrophique : « la malade est représentée tenant à la main son mouchoir pour recevoir la salive qui s'écoule incessamment de sa bouche entrouverte. Une alèze nouée à son cou protège ses vêtements (…). La bouche reste béante et la langue paralysée apparaît molle et ratatinée dans l'ouverture buccale. Par l'angle commissural le plus déclive s'écoule un filet de salive qui ne tarit pas. Par contraste, la partie supérieure de la physionomie conserve son animation ».

Les talents artistiques de Richer ont contribué à la diffusion des recherches médicales et à la renommée internationale de la Pitié Salpêtrière. Il a concouru au rayonnement de la neurologie, nouvelle spécialité à l'époque, grâce à ses illustrations et ses statues.

Son exceptionnel parcours est couronné en 1903 d'une place de professeur d'anatomie à l'École des Beaux-Arts.

L'enseignement à l'École des Beaux-Arts : de l'anatomie à la morphologie

Redoutant le sordide du réalisme, l'importance des connaissances médicales pour la représentation artistique du corps humain a longtemps été considérée comme secondaire dans les académies de peinture et de sculpture. Cependant, durant la seconde moitié du XVIIIème siècle, l'anatomie devient un élément pédagogique central basé sur la dissection.

Paul Richer est qualifié de « créateur de l'anatomie artistique » car il a révolutionné l'enseignement de l'anatomie aux Beaux-Arts. Il a, pour ce faire, réalisé de nombreuses photographies de modèles masculins et féminins aux poses variées. Il a accompagné ses photographies de fiches décrivant les particularités physiques et psychologiques de ses modèles. Son enseignement reposait sur l'étude de ses séries photographiques et sur la réalisation de dessins du squelette et des muscles de modèles vivants prenant la pose. Son but était d'abandonner progressivement la dissection car « le cadavre ne peut rendre compte du vivant ». L'objectif de Richer était d'ailleurs que « la dissection des amphithéâtres de médecine y soit remplacée par le dessin ».

Par conséquent, l'alternative pédagogique imaginée par Paul Richer a été la création d'un plâtre artificiel écorché où les muscles sont figurés sous la forme vivante. Ce plâtre est différent de ce que peut montrer la dissection : « le pectoral, par exemple, n'a pas l'aspect triangulaire et aplati que l'on voit sur le cadavre et sur certaines statues écorchées (…). Il est de forme quadrangulaire comme la région pectorale elle-même, forme qu'elle doit à l'état de relâchement dans lequel il se trouve ».

Richer a donc bouleversé la hiérarchie de l'enseignement de l'anatomie qu'il base sur le modèle vivant qui se meut.

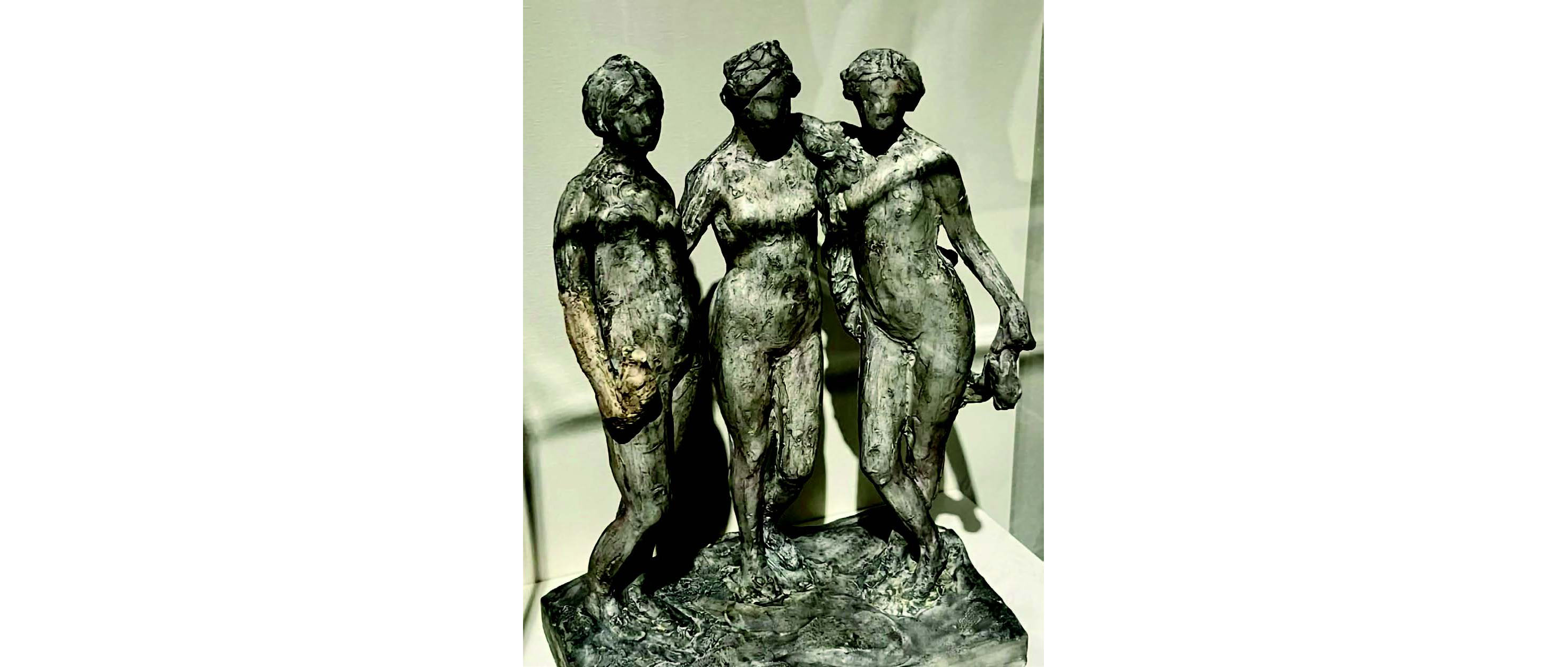

À la fin de sa vie, il a exécuté des œuvres de plus en plus allégoriques comme Tres in Una qui résume les principales caractéristiques de son art : études anatomiques, référence à l'histoire de l'art et observation du réel. Richer y a représenté trois femmes incarnant les canons de beauté de trois époques : l'Antiquité, la Renaissance et les Temps Modernes. Au centre se tient la femme antique : ses formes sont simples et harmonieuses, ses épaules sont rondes et puissantes, sa poitrine développée et son ventre modérément saillant. À sa droite se tient la femme de la Renaissance aux épaules tombantes, au ventre saillant et à la poitrine menue, et à sa gauche se trouve la femme des Temps Modernes avec un ventre plat et des épaules dites en porte manteau. Cette sculpture est une étude des différentes beautés féminines dans laquelle Richer a traité des proportions du corps, des parties du squelette, des caractéristiques graisseuses et cutanées et de la forme des membres.

Esquisse pour Tres in Una, 1903

Art et science au service de la philosophie : le buste de Descartes

L'affaire du crâne de Descartes a défrayé la chronique ! René Descartes (1596 - 1650) a été inhumé à Stockholm, où il avait été invité par la reine Christine de Suède. Lors de l'exhumation de sa dépouille en 1667 en vue de son transfert à l'église Saint-Germaindes-Prés, on s'aperçut que le crâne, siège de sa pensée, manquait. Le crâne de ce célèbre philosophe a été maintes et maintes fois revendu jusqu'à être remis, en 1821, au paléontologue Georges Cuvier, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Cependant le crâne a suscité la suspicion dans la mesure où son authenticité a été remise en cause. Une première tentative d'identification a échoué malgré la participation de spécialistes renommés. Près d'un siècle plus tard, en 1912, notre célèbre neurologue est alors mis à contribution pour lever ce doute. Paul Richer a fondé sa réflexion sur la comparaison d'une photographie du tableau de Frans Hals qu'il considérait comme « le plus véridique portrait de Descartes » et d'une photographie du crâne réduite à l'échelle de la reproduction pour tenter la superposition des deux modèles. Grâce au tableau, richer a reproduit un dessin du crâne en prenant soin de noter la position et les dimensions pour la réalisation d'un moulage du crâne. Il a alors réalisé un portrait sculpté de Descartes afin d'y voir si le moulage du crâne pouvait s'y insérer et, par la magie de son art, tout s'est parfaitement encastré ! Il a par la suite exposé ses dessins et photographies à l'Académie pour démontrer la concordance quasi parfaite entre le dessin, le crâne et le portrait de Frans Hals. Ses conclusions ont été confirmées par des études contemporaines.

Cette sculpture témoigne de l'attention de Richer à retranscrire ses recherches en trois dimensions pour en faire à la fois une nouvelle œuvre d'art et un objet didactique tourné vers la compréhension d'un visage et de sa structure par son caractère démontable.

L'Art et la Science

L'Art et la Science devant Minerve peut être considéré comme le testament artistique de Paul Richer. Après avoir sculpté la science terrassant la Maladie, notre neurologue a poussé l'allégorie plus loin en proposant une œuvre monumentale. L'Art est représenté par la femme de gauche, cheveux détachés, et la Science celle de droite, tenant un miroir représentant la vertu et la prudence. L'Art et la Science, les deux passions de Richer, sont mêlées l'une à l'autre et placées ici sous le regard de Minerve, déesse de la sagesse et protectrice des artistes et des artisans. Au-delà de leurs figures allégoriques, ces figures illustrent toujours chez Richer le mouvement, la justesse de l'anatomie et l'attention au réel.

Pour conclure, Paul Richer, à la fois médecin, historien, sculpteur, dessinateur, professeur, et membre des Académies des Beaux-Arts et de la Médecine ne peut qu'étonner par la variété de ses talents. Terminons sur les mots de Claude Vurpas caractérisant parfaitement ce grand homme trop injustement oublié : « Richer devait rechercher pour sa science favorite une finalité propre. L'anatomie médicale a souvent figure aride et morne. Comme Prométhée, il l'anima et en l'adaptant à l'Art, il s'efforça de la rendre non seulement vivante mais aussi attrayante (…). Poussant la généralisation plus avant, Richer atteignit à la philosophie et il écrivit une série d'études de la philosophie de l'Art : il composa les dialogues de l'Art et de la Science, où il expose ses convictions profondes et fait sa profession de foi ».

Pour compléter ce résumé relatif à Paul Richer on se reportera utilement à l'excellent catalogue de l'exposition « Paul Richer artiste et médecin chartrain 1849-1933 » sous la direction de Grégoire Hallé, Éditions Snoeck 2023.

Dr Camille NOËL